今日はゼネラル・ミルズ (NYSE: GIS) の配当の安全性について見ていきましょう。

同社は1866年に製粉会社として創業し、チェリオス、ハーゲンダッツなど、米国を代表するブランドを数多く展開しています。

最近では利益率の高いペットフード事業にも進出し、

ただ、ここ2年間の業績はあまり好調とは言えません。

株価が下落する一方で、配当金は増加しており、

投資家にとっては目を引く数字ですが、果たしてこの配当は“

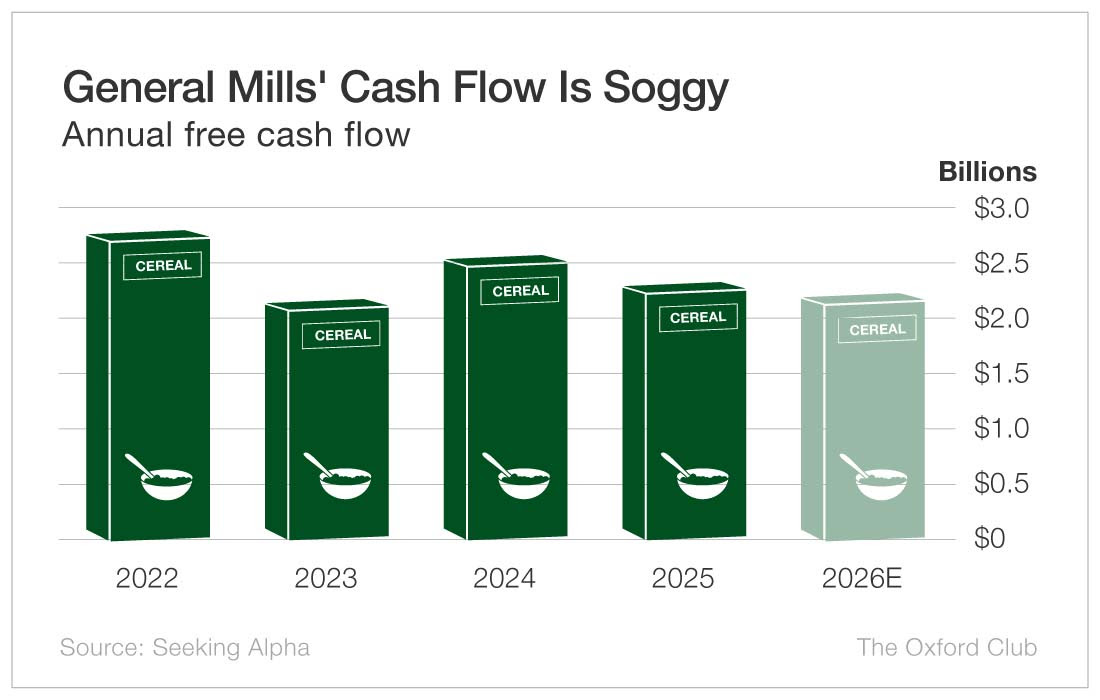

減少するキャッシュフロー

同社は2025年度(2024年6月 – 2025年5月期)

企業が自由に使える資金であるフリー・キャッシュフローは、

さらに、2026年度には21億6,

キャッシュフローが減るたびに、企業の「配当の安全性」

この点は注意が必要です。

現在の配当状況はどうか?

ゼネラル・ミルズ(NYSE: GIS)の配当状況:

- 現在の配当水準

四半期配当は1株あたり$0.61。年間配当利回りは約4.9% - 2024年度の実績

年間の配当支払総額は$13億、FCFベースの配当性向は58% - 安全性の見立て

私の基準では配当性向75%以下は安全圏。ただしキャッシュフローが今後も減少する場合、同割合は危険水域に接近するおそれ - 来年度の見通し

FCFベースの配当性向は62%へ上昇見込み

配当性向が上昇し、フリーキャッシュフローは減少する傾向が続けば、「配当を維持するための余裕」は年々縮小されることになります。

配当の実績は長いが、油断は禁物

同社は127年間連続で配当を支払い、

この歴史だけを見れば、非常に信頼できる企業のように思えます。

しかし、過去の実績は未来を保証しません。

業績の鈍化やコストの上昇が続けば、いずれ経営陣は「

【まとめ】数字の裏に“傾向”を見る

投資でよくやってしまうのが、「いまの数字」

配当利回りが高い、配当性向が健全──

でも、本当に見るべきなのは「数字の流れ」です。

フリー・キャッシュフローが3年連続で減っている、

そうした「じわじわと悪化している傾向」は、

ゼネラル・ミルズは今まさにその段階かもしれません。

高配当・長期実績という魅力の裏で、 静かに変化している数字の流れに注目することが、

P.S.

今回の記事はいかがでしたか?

あなたの資産形成に少しでもお役立ていただければ幸いです。

Oxford クラブでは、このような記事を33万人のメールマガジン会員様に毎日無料でお届けしております。

公式サイトからでも1週間にお届けする7つの記事のうち4つはお読みいただけますが、3つはメールマガジン会員様に宛てたものとなっております。

毎日2分メールをお読みになるだけで、少しずつ米国株による資産形成のコツを身に付けていただけるでしょう。