投資情報 | “過大評価”されている大手ハイテク株

テクノロジー株への過度な集中リスク

ほとんどの株式投資家は、今年そしてここ数年にわたり、巨大ハイテク企業(メガキャップ)が株式市場をけん引してきたことを知っています。

しかし、その好調さが、主要株価指数であるS&P500の構成にどのような影響を与えてきたかを理解している投資家は多くありません。

さらに、それが今後どのように自分たちの投資リターンに悪影響を及ぼす可能性があるかも、あまり知られていません。

少し大げさに聞こえるかもしれませんが、詳しく説明しましょう。

現在、S&P500におけるテクノロジー株の時価総額比率は、過去最高の35%(全体の時価総額は54兆ドル)に達しています。

これは2018年末の20%から大きく上昇しています。

ところが驚くべきことに、この35%という数字は実際のテクノロジー企業の比率を過小評価しているのです。

なぜでしょうか?

S&P500を運営しているS&Pダウ・ジョーンズ・インデックス社は、以下のように分類しています。

▼ハイテク4社の分類

- メタとアルファベットを「テクノロジー企業」ではなく「通信サービス企業」

- アマゾンを「一般消費財企業」

- テスラを「自動車関連企業」

しかし本来これら4社はテクノロジー企業とみなすべきであり、もしそうすればS&P500におけるテクノロジー株の比率は45%にも達します。

もしテクノロジー株が永遠に市場を上回り続けるのなら、それでも構いません。

しかし歴史が示しているのは、テクノロジー株は過熱しやすく、その後に大きく出遅れるということです。

そして、それは過去のどの市場サイクルでも繰り返されてきました。次もそうならないとは限りません。

誤解しないでください。私はインデックス投資そのものには賛成です。

例えばオックスフォードクラブの好成績な「バケーション・ポートフォリオ」は、10種類のインデックスファンドで構成されています。

ただし、そこにはS&P500(時価総額加重型)は含まれていません。

なぜなら今のS&P500はテクノロジー株に極端に偏っており、バリュエーション(株価水準)が非常に高いからです。

では、分散投資と低コストを重視する長期投資家はどうすべきでしょうか?

おすすめは等金額型(イコールウェイト)S&P500インデックスです。

(例:Invesco S&P 500 Equal Weight ETF〈NYSE: RSP〉)

等金額型インデックスのメリットとデメリット

等金額型インデックスのメリットは以下の通りです。

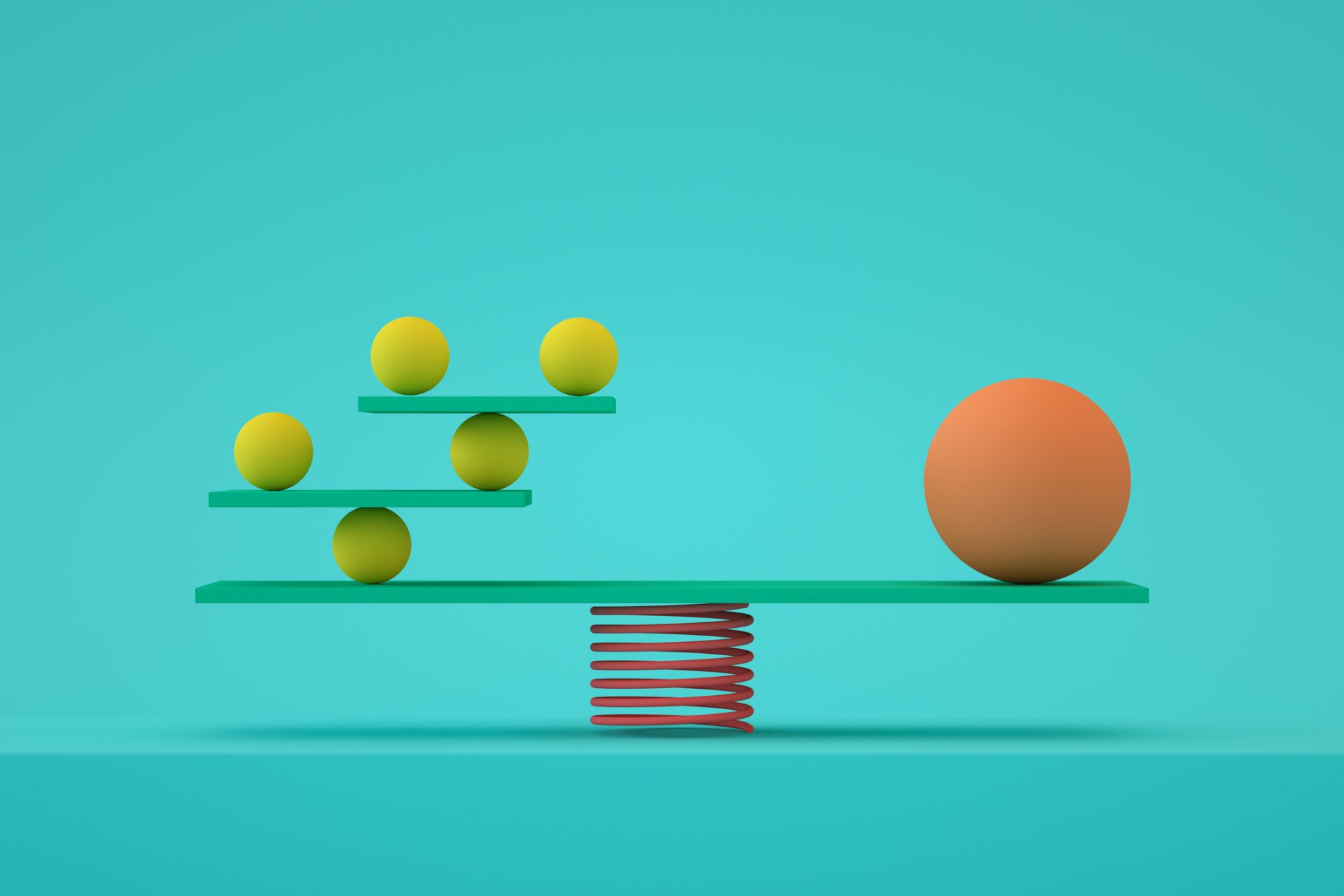

- 時価総額の大きさに関係なく全銘柄を同じ比率で保有するため、メガキャップ企業への過度な集中がない

(例:エヌビディアやマイクロソフトは、このポートフォリオでは2%ずつに過ぎず、通常のS&P500では数%を占める) - 集中リスクが低く、セクターバブルや特定銘柄の急落の影響を受けにくい

- 四半期ごとのリバランスにより「安く買って高く売る」動きが自動的に起こる

- 配当利回りが高めで、投資家により多くのインカムをもたらす

- 小型株・中型株の比率が高く、長期的には大型株より高いリターンを生みやすい(直近はそうでもないが)

一方、以下のようなデメリットもあります。

- メガキャップが強い時期はパフォーマンスが劣る可能性がある

- 小型・中型株が多いため、値動きがやや激しい

- 売買回転率が高くコストも高め(RSPの経費率は2%で、SPYの約2倍)

- リバランスによる利益確定で課税が発生することがある

→ そのため、確定拠出年金などの非課税口座での保有が理想的

【まとめ】長期投資家にとっての賢明な選択

ここ数年は市場平均を下回っていますが、長期的には上回っています。

例えば、過去25年間では、MSCIの米国等金額型インデックスは時価総額加重型より年平均1.2ポイント高いリターンを出しました。

一見小さい差に見えても、複利効果で最終的には約1.3倍に膨らみます。

(例:100万ドル → 130万ドル以上)

しかも追加の手間や時間は一切不要で、単に配分を変えるだけです。

▼等金額型インデックスのメリット

- 集中リスクが低い

- インカム(配当)が多い

- 長期的なパフォーマンスが高い

特に、今のようにラージキャップ・ハイテク株が過大評価されている局面では、時価総額加重型ではなく等金額型インデックスに投資するのが賢明です。

P.S.

今回の記事はいかがでしたか?

あなたの資産形成に少しでもお役立ていただければ幸いです。

Oxford クラブでは、このような記事を33万人のメールマガジン会員様に毎日無料でお届けしております。

公式サイトからでも1週間にお届けする7つの記事のうち4つはお読みいただけますが、3つはメールマガジン会員様に宛てたものとなっております。

毎日2分メールをお読みになるだけで、少しずつ米国株による資産形成のコツを身に付けていただけるでしょう。